信“心”心理问答|当"性别"变成职场隐形天花板

(原标题:信“心”心理问答|当"性别"变成职场隐形天花板)

读者来信:

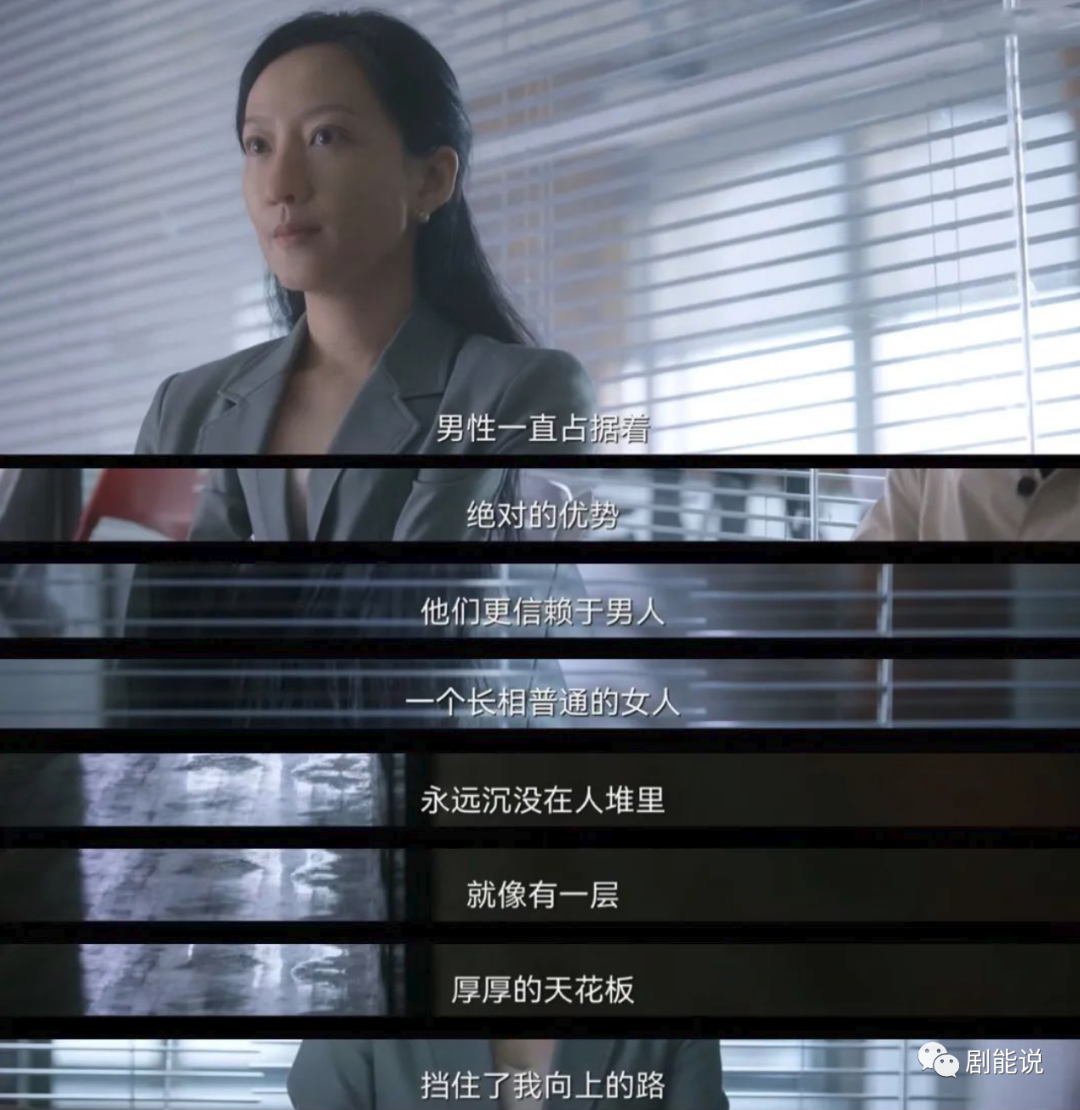

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

我叫林薇,35岁,在互联网行业做产品经理第七年。上周五部门聚餐时,新来的95后男同事举杯敬酒说:"薇姐这种大厂花,就该安心管管PPT,带带实习生。"

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

这已经不是第一次了。去年我带的项目提前两个月上线,用户增长数据比KPI高58%,年终述职时总监却看着我的孕检单说:"小林啊,妈妈这个身份难免分心,下季度让小王接手核心模块吧。"小王是总监招进来的95后男生,简历上"参与过"的项目加起来还没我带过的零头。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最讽刺的是上周参加行业峰会,台上某大厂CTO激情演讲"我们倡导性别平等",转头在听见他和同事吐槽:"招那么多女的进来,产假一请团队都得停摆。"

深夜加班时常常想起大学辩论赛,我曾用《第二性》里的观点痛批职场性别歧视。可现在看着微信里287人的"大厂姐妹群",除了互相转发"产后修复秘籍",就是集体沉默地给领导深夜发的鸡汤文点赞。

昨天女儿幼儿园家长会,园长妈妈拉着我说:"小林妈妈这么优秀,要不要考虑竞选家委会主席?"我也想啊,参与家委会能更多参与孩子的成长,可是单位工作时间已经饱和,为什么不问问爸爸们是否去竞选家委会啊。

社会对女性的期待实在太高了,一方面猎头公司对女性招聘要求,35岁以下已婚已孕是普遍要求,一方面还有不少老头老脑坚持认为女性"照顾家庭是天职",还有同辈动辄晒出成功学叙事 如"某姐38岁生二胎同时升VP",这是不是一种女性自我加压自我PUA啊。

叨叨这么多,付出很多,环境不友好,实在意难平。

――林薇

回复:

读你的来信时,仿佛能看见深夜办公室里你对着电脑屏幕加班的身影――那些被轻描淡写的“大厂花”“妈妈身份难免分心”,背后藏着很多很多被折叠的努力或者还有不甘。作为心理咨询师,我想先对你说:你感到“意难平”,太正常了,这不是脆弱,而是你内心对职场存在的性别不公平的敏锐感知在发声。

你描述的场景像一面镜子,照出了职场性别歧视的N多模样:当能力被性别标签消解,男同事用“大厂花”轻描淡写你的专业价值,总监用“妈妈身份”合理化项目交接,CTO嘴上喊着平等却把女性视为“停摆风险”。这些话语背后,是埋藏在职场文化里的隐性偏见――还有不少人默认女性的“强”需要被弱化,默认母亲角色必然与“分心”挂钩,却对男性的职场参与度与家庭责任视而不见。

当职场双标成为“潜规则”,猎头要求“35岁以下已婚已孕”,本质是将女性的生育规划看作是“风险评估项”;社会一边推崇“女性要兼顾家庭与事业”,一边对“爸爸参与家委会”缺乏期待,这种“既要又要”的苛责,实质是对女性的情感劳动与职场价值的双重剥削。

当同辈压力成为“自我PUA”,看到“38岁生二胎升VP”的叙事时感到焦虑,不是因为你不够强,而是社会总在制造“完美女性”的神话――仿佛女性必须用“超额付出”才能证明价值,却鲜少追问:为什么男性不需要用“平衡家庭与事业”来证明自己?这些现象不是孤立的“个别人的问题”,而是结构性偏见织就的网,只不过有时候藏在“为你好”的关怀里,有时候藏在“这是为团队考虑”的话术里,让女性在质疑时先自我怀疑:“是不是我太敏感了?”

心理学中有个概念叫“认知不协调”:当现实与我们的价值观冲突时,会产生强烈的不适感。你深夜的意难平,正是这种冲突的具象化――你想要用行动证明能力,却被某些有意无意的声音否定了;你渴望公平,却不断遭遇双标。但是,我想告诉你的是这种愤怒不是负担,而是推动改变的燃料。

或许可以试着这样看待现状:区分“问题归属”,总监的决定、同事的调侃,本质是他们的认知局限,而非你的能力缺陷,就像你不会因为有人说“女性不适合写代码”就否定自己的逻辑思维,这些偏见反映的是对方的狭隘,而不是你的不足。

看见“集体沉默”背后的共鸣,你的大厂姐妹群里,那些“转发产后修复”和“给领导点赞”的沉默,不是麻木,而是她们在高压环境下的生存策略――我们都曾用“顺从”换取暂时的安全,但你的怀疑本身,就是打破沉默的第一步,当身边更多女性朋友说出“我也有过类似经历”,沉默就会转化为联结的力量。

允许自己“做不到”,社会对女性的“全能期待”本来就是一种剥削,你不必成为“既带好项目又当家委会主席”的完美样本,也不必用“某姐的成功”来苛责自己,真正的平等,是允许女性根据自己的节奏选择人生,而不是用更高的标准自我绑架。

作为个体,我们无法立刻改变整个系统,但可以试着在缝隙中种下改变的种子:职场中,用“具体”对抗“标签”,当总监以“妈妈身份”调整你的工作时,或许可以温和地追问:“能否具体说明我在哪些方面表现出了‘分心’?数据上是否有参考?”用专业细节拆解模糊的性别偏见;当男同事调侃“管PPT”时,不妨笑着回应:“看来你对PPT的价值有误解,我们项目的用户增长报告里,正是用PPT可视化的数据说服了投资人呢。”用事实消解轻慢。家庭中,拒绝“默认分配”的陷阱,园长问你是否竞选家委会时,或许可以反问:“爸爸们是否也有机会参与呢?”这不是拒绝参与,而是推动家庭责任的可见化――当社会默认“妈妈该管孩子”,爸爸的参与就需要被刻意强调,试着和伴侣坦诚沟通:“我需要你和我一起分担,这不是‘帮忙’,而是我们共同的责任。”自我关怀上,给“不完美”留一席之地,那些让你焦虑的“成功学叙事”,不妨试着解构:她的经历是否有特殊资源?她的“完美”背后是否有未被言说的代价?

真正的平等,不是让女性活成“超人”,而是让所有人都能在不被性别绑架的前提下,选择自己的生活方式,你可以偶尔在姐妹群里吐槽,也可以允许自己在疲惫时说“我做不到”――自我接纳,是对抗外界苛责的第一道防线。

最后想对你说:你在信中提到大学时用《第二性》批判性别歧视,如今的你,依然在用行动践行这份勇气。那些让你意难平的时刻,正是因为你从未真正认同过“女性该被天花板困住”的设定。改变或许漫长,但每一次对偏见的正视、每一次为自己发声的尝试,都是在为打破天花板积累力量。

如果累了,记得抱抱自己――你已经做得足够好。世界会因为像你这样清醒而勇敢的女性存在,而慢慢变得不一样。

祝心有光芒,自有方向。

推荐阅读:

福建金森股东户数连续11期下降 筹码集中以来股价累计下跌9.55%

专题推荐: