辋川二十景:王维的山水与桃源|古画里的故事

(原标题:辋川二十景:王维的山水与桃源|古画里的故事)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

作者 张梦佳 公元 845 年,也就是唐会昌五年,唐武宗推行灭佛运动,毁寺拆塔,断绝香火,无数佛门圣地在劫难逃,蓝田辋川的清源寺亦未能幸免。昔日晨钟暮鼓的禅林归于尘土,随之湮灭的,还有寺院墙壁上的壁画。

在此地挥毫泼墨的,正是唐代杰出的诗人兼画家、有“诗佛”之称的王维。清源寺的前身原是他在辋川的府邸,盛唐的辋川,群山环抱,溪水流转,四时风物各异,晨昏烟霞变幻。王维寄情于此,在辋川筑别业,过起半官半隐的生活。后来为替母亲祈福,他将故居捐施为寺,让青山绿水间多了一处佛门净地。或许正因如此,他在寺院的墙壁上亲手绘下《辋川图》,以笔墨寄托思念,也希望昔日居所的山川风物,能在禅意的氤氲中延续永恒。

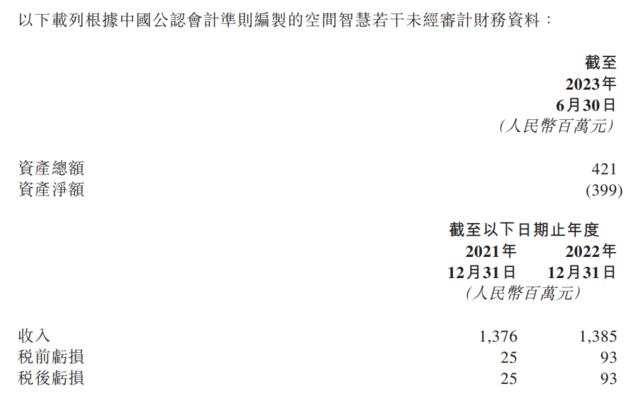

《临王维辋川图》(局部)北宋・郭忠恕(下同)

竹里馆

独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

鹿柴

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。

山水清旷,意境悠远,《辋川图》极好地展现了王维所开创的水墨山水的写意之风。一幅幅山水小景不仅入画,也在王维的诗里。他与友人裴迪以辋川别业的二十处景致分别为题,共同创作了以辋川为名的山水诗集――《辋川集》。

正如苏轼所言:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”诗意与画境交相辉映,奠定了文人画的美学基础。

孟城坳

新家孟城口,古木余衰柳。来者复为谁,空悲昔人有。

文杏馆

文杏裁为梁,香茅结为宇。不知栋里云,去作人间雨。

王维的真迹,早已随清源寺湮没于历史的断壁残垣中,今时今日早已不得而见。然而《辋川图》的泼墨山水,后来被不断临摹、拓刻,北宋郭忠恕的《临王维辋川图》,元代赵孟�\的《摹王维辋川诸胜图》,明代文征明的《辋川别业图》……一代代名家笔下,昔日的辋川得以再现,于岁月流转中光影不灭,长存人心。

华子冈

飞鸟去不穷,连山复秋色。上下华子冈,惆怅情何极。

极目远望,群山辽阔,群鸟翩然,层峦染秋。傍晚时分,王维与友人裴迪登上华子冈。

作为二十景之一的华子冈,位于王维宅邸的东北边缘,是辋川别业周围一处醒目的地理标志。因毗邻东侧山脉的起伏山冈,地势高峻,可俯览整个辋川风光,而成为王维登高远眺之地。

常和王维一同在辋川别业内游览创作的好友裴迪,在他的《华子冈》一首中写,“落日松风起”“山翠拂人衣”,足见此地之林木繁茂,秀山翠岭。《山中与裴秀才迪书》中,王维也写道:“夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下,寒山远火,明灭林外”。可见华子冈此地,白日可揽胜,夜晚亦可沉思冥想,体悟天地。

华子冈这个名字,本身就蕴藏了丰富的历史典故。据南朝山水诗人谢灵运的记载,华子冈本是江西南城麻姑山中的一处山冈,因仙人华子期曾在此乘云飞翔而得名。

华子期是传说中的得道仙人,根据北宋乐史的《太平寰宇记》,他应当是秦汉时人。秦始皇时期有四位德高望重的博士官,不堪秦的暴政,避入商洛山隐居,被称为“商山四皓”。华子期就曾拜入商山四皓之一的�f里先生门下修行,习得灵宝秘法。据《神仙志》中记述,他服用炼制的仙药后,年岁逆转,形如童子,一日能行五百里,举起千斤之物亦不在话下,甚至一年之内可以蝉蜕般更换十余次外皮,宛如脱胎换骨。最终,他不为尘世所系,飘然而去,得道成仙。

唐代杜光庭的《天地宫府图》中记载,华子期曾驻足于罗浮山中“七十二福地第三十四泉源”,成为此地仙道的开创者之一。清代屈大均也在《广东新语》中提到,华子期是“汉代罗浮仙之宗”。

自南北朝时期道教建立、佛教传入,读书人在儒学经典之外,也深受佛道思想的影响。王维自号“摩诘”,正是出自佛教经典《维摩诘经》的主人公之名。又加之酷爱山水,深受谢灵运等前代隐逸诗人的影响,在辋川别业营构二十景时,便借用了华子期的典故。

甚至诗一开篇,便写飞鸟“去不穷”。飞鸟一只接一只飞向远方,最终消失在视野之中,固然是王维登高时看到的实景,却也很难不让人联想起佛经中常出现的“飞鸟喻”,亦即佛家所言 “无常”。正如《维摩诘经》中所言,世事“如空中鸟迹”,永无止境,了无痕迹,正是世间万物皆无常,刹那生灭,并没有什么能成为永恒的存在。

鸟鸣散尽,人踪渺然,只余苍茫秋山与诗人相对。万物枯荣,诸行无常,即便是眼前壮丽绚烂的秋色,也不过短暂的幻象。然而此时此刻,当王维凝望这空山秋色,并没因消亡而感到恐惧悲痛,反而体验到了佛家所说色空不二的妙理――即世界的本性是空性。于是这份惆怅超越了个人的生死悲喜,反而带着洞明世事后的静观与悲悯,在读者眼前徐徐涂抹出一笔满含禅意的超脱。

木兰柴

秋山敛馀照,飞鸟逐前侣。彩翠时分明,夕岚无处所。

茱萸�c

结实红且绿,复如花更开。山中傥留客,置此芙蓉杯。

宫槐陌

仄径荫宫槐,幽阴多绿苔。应门但迎扫,畏有山僧来。

斤竹岭

檀栾映空曲,青翠漾涟漪。暗入商山路,樵人不可知。

高峻起伏的山谷中,翠竹成林。微风拂过,竹影轻轻摇曳,映在清澈的溪流上,泛起点点涟漪,清幽而富有生机。

这是辋川二十景的又一景――斤竹岭。“斤竹”,即为成片的竹林。

在这苍郁秀丽、满目碧绿的竹林中,隐匿有一条神秘的小径,蜿蜒通向山中深处,即使是常年在此砍柴的樵夫,也未必知道它的存在。

诗里的商山,即是秦末商山四皓隐居的地方。东园公、夏黄公、绮里季、�f里四位高士,不愿被卷入政治纷争,因此选择隐于商山,远离尘嚣,采芝充饥,过着清贫而悠然的生活。

《史记・留侯世家》里记载,汉初,刘邦的太子刘盈因戚夫人干政而处境艰难,太子太傅张良于是寻访商山四皓,请他们出山辅佐太子。四人年事已高,须发皆白,但才智卓越非凡。他们的出现让刘邦意识到,太子虽年幼,却已得隐士相助,于是放弃了废立太子的想法。刘邦去世之后,太子刘盈即位,想要为四皓加官进爵,四位高人谢而不受,重回商山隐居,最后卒于商山,也葬于商山。

商山四皓的故事,因此成为中国隐逸文化的象征,也代表了士人的独立人格与高风气节,被历代文人传颂。

王维在诗里提到“商山路”,也正是向这一隐逸传统致敬。他生活于盛唐年间,出身太原王氏望族,年少即成名,中进士之后即在朝中为官。当时正值唐代社会相对安定富庶的阶段,佛教禅宗盛行,士大夫中兴起了一股崇尚山林隐逸的风气。不少文人官员一边居庙堂之高,一边也憧憬着远离尘嚣,找寻一片心灵净土,王维也不例外。在复杂官场宦海沉浮的同时,他的内心,对恬静的隐居生活始终充满向往。

开元二十九年,四十余岁的王维终于购得辋川山谷中的庄园,这里幽僻秀美,有山林泉石之胜,正合他“晚年惟好静”的志趣,实现了他长久以来寄情山水的夙愿。

于是辋川别业,是他心中的理想归宿,而斤竹岭的幽深小径,通向的正是静谧隐逸的桃源之境。

陶渊明在《桃花源记》中讲了一则武陵渔人误入桃花源的故事。那里没有战乱,没有压迫,百姓安居乐业,生活安宁。然而渔人离开之后,再无法重返回去的路,也再无人能找到桃花源。

这份可遇不可求的神秘,无独有偶,也在王维的斤竹岭里。“暗入商山路”,斤竹岭的隐秘山径,如同桃花源的入口,只有偶然误入者才能得见。也正如《桃花源记》中“初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗”,这条连樵人也不知道的小路,通向的是一个远离尘世、不可被轻易找到的幽径。

而道路尽头豁然开朗的,不仅是溪水潺潺、竹叶簌簌的辋川别业,其实也是王维超然尘世、宁静恬然、自由解脱的内心世界。

临湖亭

轻舸迎上客,悠悠湖上来。当轩对尊酒,四面芙蓉开。

柳浪

分行接绮树,倒影入清漪。不学御沟上,春风伤别离。

栾家濑

飒飒秋风中,浅浅石溜泻。跳波自相溅,白鹭惊复下。

金屑泉

日饮金屑泉,少当千馀岁。翠凤翊文螭,羽节朝玉帝。

白石滩

清浅白石滩,绿蒲向堪把。家住水东西,浣纱明月下。

漆园

古人非傲吏,自阙经世务。偶寄一微官,婆娑数株树。

漆园也是辋川二十景之一,然而这首《漆园》,却并没在写景。

漆园,顾名思义,就是种植漆树的园子。漆器这种工艺早在新石器时期就已出现,到春秋战国时,技法已经十分熟练,无论是生活用具,或是祭祀用品,常常出现漆器。管理漆树种植的职位被称作漆园吏,在中国历史上,最有名的一位漆园吏,恐怕要数庄子。

据《史记》记载,庄子曾为宋国漆园吏。王维的诗里写“古人”,指的正是庄子。

相传,楚威王曾想邀庄子出仕,遣使者去见庄子。庄子指着一只龟问使者:“你们说这只龟是愿意被供奉在庙堂,还是宁愿拖着尾巴在泥塘里自由自在?”

使者答:“当然是后者。”

庄子于是大笑道:“那么,我也愿做那只自由的龟,而非束缚于庙堂。”

楚威王是战国时期楚国的著名国君,在位期间,楚国的疆域达到了最大规模,国力昌盛,是“天下之强国”,具“霸王之姿”。然而这样的邀请,被庄子婉言拒绝。

王维说“古人非傲吏”――庄子并非傲慢,也并非无能。他只是不热衷政务,不追逐权势,因此主动选择远离,宁愿寄身微官,栖身漆园,过一种悠然淡泊闲适的生活。

而在漆园任职期间,庄子沉浸于道家哲学思考,“庄周梦蝶”的故事便诞生于这种背景下。庄子梦见自己变成一只蝴蝶,在风中自由飞翔,完全忘却自身,不记得自己是庄子。醒来后疑惑又恍惚:他到底是庄周还是蝴蝶?究竟是他梦见自己变成了蝴蝶,还是蝴蝶梦见自己变成了庄周?

于是,庄子写下《齐物论》,主张“天地与我共生,万物与我为一”。万物乃同一,本质皆虚幻。这是道家思想的象征,也在几百年后,契合了王维的心境。

王维以庄子自况,并非偶然。他这时同样对仕途感到疲惫,深居辋川,过着半官半隐的生活,崇尚佛禅的旷达也仰慕庄子的逍遥。

在辋川的竹林松风间,他与好友裴迪同游,尽享清幽之乐,同当年在漆园树下自在徜徉的庄子别无二致。“婆娑数株树”,王维也想做一只在泥水里打滚的神龟。

辋川之于王维,就如漆园之于庄子,皆是远离尘世、安身立命的理想之地和精神之所,隐居山林也并非出自狂傲,而是对名利的超脱和对自我心性的守护。

庄子在漆园思考道法,梦蝶遨游;王维在辋川游览创作,感悟诗画禅境。于是漆园,树影婆娑、恬淡安宁的漆园,不仅仅是一个地理空间,也是一种践行逍遥与自在的人生境界。

南��

轻舟南��去,北��淼难即。隔浦望人家,遥遥不相识。

北��

北��湖水北,杂树映朱阑。逶迤南川水,明灭青林端。

欹湖

吹箫凌极浦,日暮送夫君。湖上一回首,山青卷白云。

白石滩

清浅白石滩,绿蒲向堪把。家住水东西,浣纱明月下。

辛夷坞

木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落。

椒园

桂尊迎帝子,杜若赠佳人。椒浆奠瑶席,欲下云中君。

和漆园一样,椒园也是辋川一景。

然而和《漆园》一样,王维写《椒园》,依然没有在写现实中的椒园。

桂木制成的酒樽迎接娥皇女英,备好杜若香草,将椒浆洒在瑶席上,以此期待云中君的降临。这是一场超脱现实的、想象中的祭神仪式。

王维在此采用的种种意象,全部出自屈原的楚辞。《九歌・湘夫人》中一同嫁给舜,又在舜死后一同化为湘水之神的娥皇、女英,《九歌・云中君》里丰隆尊贵的云中君,神座前的香草,祭祀时的桂酒椒浆……

屈原年轻时满怀雄心壮志,曾一度掌管楚国的内政外交。对内变法改革,对外联合齐国抗秦,使楚国一度国富兵强,也深受楚怀王信任。然而他的主张渐渐触及贵族利益,因此被谗言陷害,逐渐失势,几度被流放。他对国家充满热爱,对小人误国因此而生愤慨,但始终没能被重新重用。最终秦军攻破楚都,他悲愤难平,投汨罗江自尽。

屈原在《渔父》中写:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”他因不愿随波逐流被逐,最终投水殉国。这份忠诚和孤高,引发后来两千多年里,许许多多来自文人志士的感慨与敬意。

王维生活在盛唐,此时尚在安史之乱前,开元盛世的辉煌胜景犹留有余韵,然而光鲜表象下,朝政的黑暗与腐败正在滋生,社会矛盾也日益尖锐。王维虽未遭贬逐,仍感官场浊流,不愿随俗。

椒园里,王维引楚辞典故,在想象中打造出浪漫祭祀场景,是对屈原的敬意,也是自身心境的映射。于是巫者焚香酿酒,歌舞招神,期盼神灵降临。这弥漫浓浓古代巫祭氛围的祭祀仪式,也是一场穿越千年的楚辞吟诵。写香草美人,其实就是抒发高洁之志。

贤德之士当得高礼,明君贤主何日能来?

这座种满花椒的小小园林,因此不仅是现实中的园圃,而更弥漫着楚辞的幽香,成为王维的心灵寄托之地。

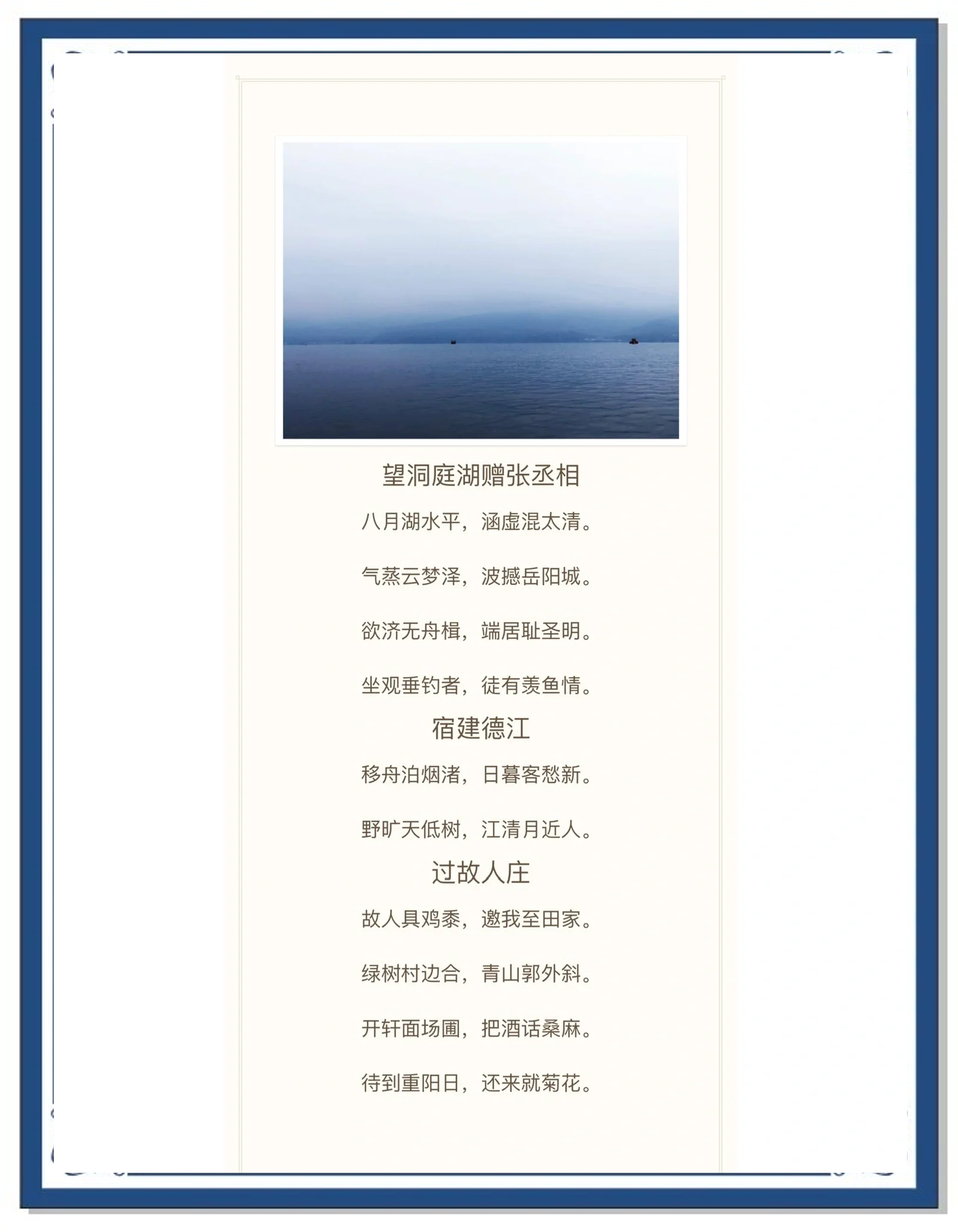

《江干雪霁图》唐・王维

诗文短小,笔墨疏淡,然而王维的诗句正如他的泼墨山水,烟岚掩映,远山含翠,淡雅疏朗却寓意深远。诗与画交映,绘出一幅不染尘埃的隐逸长卷,也构筑出一方人间桃源。

王维的辋川,于是不再只是地理上的山水田园。

千年之后,当我们再观《辋川图》,再读《辋川集》,依然能看见山色空蒙,曲径幽深,依然能听见飞鸟远去,松风入耳。王维以诗入画,以画和诗,在辋川山水间,开辟出一条以自然见道、诗禅合一的美学之路,也为后人留下一片空寂超然、宁静玄远的心灵净土。

《临王维辋川图》北宋・郭忠恕

图片 | 张梦佳

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

推荐阅读:

专题推荐: